城市的前世、今生與未來

談到城市,你的腦海裡浮現的是怎樣的畫面?擁擠的人潮、繁忙的交通,各形各色的商業活動,還少不了密集的建築物,也許高低錯落於街道兩旁,也許排列出一條工整的天際線。從字面上來解釋,「城」代表具體的地域疆界,「市」則是抽象的經濟群聚,在空間和時間中劃出人群活動的範圍。

因此最早期的城市規劃概念,以市集為核心,空間設計以便於人群互動為原則。從美國建築理論家Christopher Alexander的重要著作《建築模式語言》(The Pattern Language)中,我們看到以希臘城邦做為西方城市的起源,當時市區內的樓高以四層為最佳,建物立面必備窗台,關係著牆裡與牆外的互動。再回頭看東方,中國第一個封建王朝秦朝的建都地點—咸陽,強調的則是平面布局,「離宮別館,亭台樓閣,連綿復壓三百餘里,隔離天日」,層層分進的鋪陳模式,直到清朝的紫禁城都仍依循。

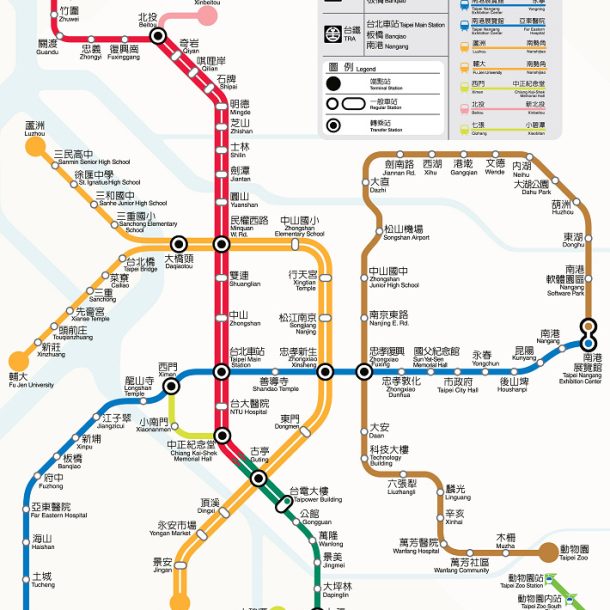

東、西方截然不同的空間邏輯,在19世紀全球化浪潮興起後,相繼被打破。資本主義使得土地成為都市中的有限資源,建築物必須提高,空間必須更有效被利用,才能將土地價值發揮至極限。以台北市的民生社區為例,這是國內第一個採美式規劃所開發的社區,路樹、人行道,加上五層樓高的民宅,在都市空間中配置出機能完全的集合住宅,目的也是為了涵納更多的都市居住人口。

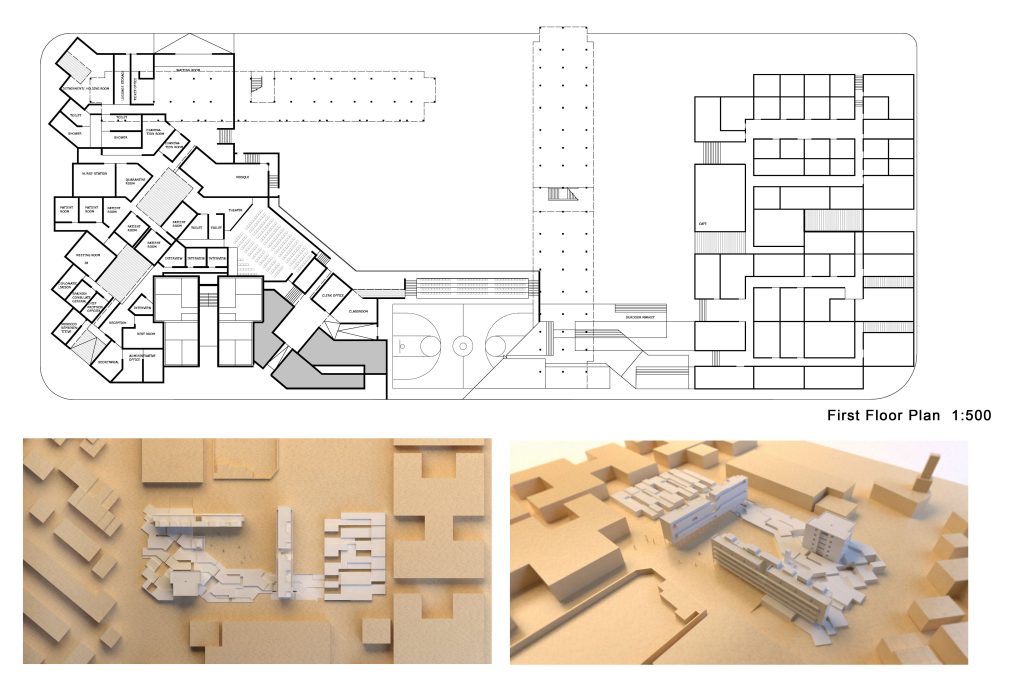

但是當五層樓也無法滿足不斷增加的都市空間使用者,20世紀的法國建築大師柯比意,最先提出以高層建築與立體交叉的概念,解決都市空間不足的問題。在摩天大樓四處林立之際,影響當代甚鉅的荷蘭建築巨擘庫哈斯,又以解構主義的思維,嘗試該如何讓高樓反映城市流動的內外空間?強調比例、和諧、對稱的古典建築理論自此已被打破,城市做為一個具有衍生能力的有機體,複雜的表情再也無法以單一面向應對。

當地球人口挑戰百億大關,城市的有限空間必須更有效、也更完整地反映其中各種活動的呼吸與脈動。透過對全球最大的紐約、發展最快的上海、中國最宜居的福州,以及我們最熟悉的台北,這四個不同城市的空間檢視,我們領略到不同的美感經驗,也思考未來城市的面貌該是如何,人們所想望的,具有永續、綠能、複合使用方式的烏托邦,又該如何實現。