前言〉

城市是由人所組成的。人的未來、壽命、價值觀,都影響了城市的發展。在21世紀的今天,面對當代城市設計的議題,廣度、深度、高度上,至少是必須包含三維面向的思維—誠如2011年香港‧深圳城市建築雙年展的主題「三相城市:時間、空間、人間」,在時間上,將城市的發展狀態與人的生理年齡呼應,但空間的表現及市民活力的強度與方向,也都應該納入城市設計的考量中。

也許有一天,水資源的短缺,會讓水的價格超過石油;也許有一天,人類將可藉由科技大量複製;也許有一天,地球居民會出現新的物種,與我們共享有限的空間。為了這些各種可能的「有一天」,我們希望身處於什麼樣的城市,又應該如何進行城市設計?其實是從此刻起就該開始思考的問題。

〈概念‧定義‧發展〉

城市的存在是因為人的需求,她就像是一個容器,承裝了現代社會人群中的一切活動。但其實她本身也和人一樣——會呼吸、會成長;需要養份、需要靈魂;可能會失去健康,也會面臨老化的威脅。

這引出了當代城市設計的核心概念—必須具有延伸性,不以當下的完成為目標。

因為直到城市的生命終了前,這個空間的變化將有太多的可能性,好的城市設計必須能夠隨著城市裡各種具象或無形的變遷延續,可以維修、可以變化,具有彈性。舉例而言,台北市在人們意識到城市設計的重要性之前,不斷進行硬體發展,卻沒有考慮到日後調整的彈性,路面下塞滿的各式各樣管線,就是最好的例子。

瓦斯、電信、電力、污水等分具各種功能,也各有其歷史背景的管路,因政府單位為求便於管理,也因業者為求快速完事,全部擠壓在有限的地下空間中。姑且不考慮相互間的干擾或可能的危險,每一項必須挖開路面的工程,也都因此遭遇極大痛苦。沒有未來性的設計,不但提高了城市更新的障礙,也限縮了日後城市再生的可能性。

因此我們對於當代城市建築設計的定義是:以當代的手法、資源、能力,做未來生活的想像規劃。當代的城市設計,必須先一步想到未來人類城市生活的各種可能性,而不只是為當下的問題提出解決方案。符合當代的機能與環保條件只是必須,但更重要的是保留被後人景仰的空間、能對後世有所啟發。。

「創造未來」這樣的命題,可能衍生出幾個值得思辨的焦點。首先,未來究竟有多遠?明天、明年,十年或是五十年、一百年,甚至也可能更久。例如義大利的羅馬,城市風貌可以維持二千年,幾乎沒有太大改變,三、五百年的建築物在其中都還稱得上年輕。這種歷經數個世代的時間考驗仍受世人認可的空間韻味及工藝美學,吸引全球各地觀光客前往朝聖的能力,絕不下於她的時尚產品。

然而羅馬做得到,其他城市卻未必如此,是因為當中涉及包括民族情感、價值觀等因素。如果回頭省思我們所在的台北,對於城市設計究竟該看到多遠,可以提出一個相對的概念:室內裝修大約是十年一次,那麼建築的合理壽命也許就是五十年左右,拉高到城市設計的層次,至少就要有一百年甚至二百年的眼光。

其次,建築究竟是代表瞬間抑或永恆?就實用主義的立場,建築只能反映當下的需求,以及當時的社會。不過如果建築的存在如此短暫,即建即拆,可能會形成能源的浪費。也有人主張建築應該追求永恆,儘可能拉長使用年限,世代相傳,但卻難免會在風景地貌人事改變後,顯得不合時宜。再者,我們應該將設計朝向在地化或全球化?在地化雖然較能凸顯自我特色,卻喪失了引進新建築技術的機會;採用新科技、新建材、新工法的全球化模式建築,可以縮短工時降低成本,卻可能蓋出與當地環境格格不入的成品。

建築本身就是二維辯證,這些論戰從來都沒有標準答案,只是為日後城市若有機會重新規劃或重生時,提供了不同的思考面向。當然,這也讓我們思考究竟該如何看待台北。如果今天重新設計台北,我們要把視野放到多遠?又該怎麼做?台北的特色究竟是什麼?

目前台北城市行銷的重心,幾乎完全置於美食之上,加上媒體不斷催化,已經過度消費了這些奠基於民生必需的輕文化。長此以往,軟實力的發揮終將遭遇瓶頸,而公部門所規劃的下一步究竟是什麼?所謂進行中的城市設計,目標是在一百年後,或是下一次選舉?

在過去,城市設計是與城市規劃、景觀設計、建築工程等領域較多交集。但是現在的城市設計,應該涉及包含經濟學、政治學、社會學、社會組織、環境心理學、人類學、政治經濟學、城市史、公共管理、永續經營等知識與實務的範疇,所衍生出的城市設計理論也不該僅專注於城市公共空間的設計實踐和理論發展。

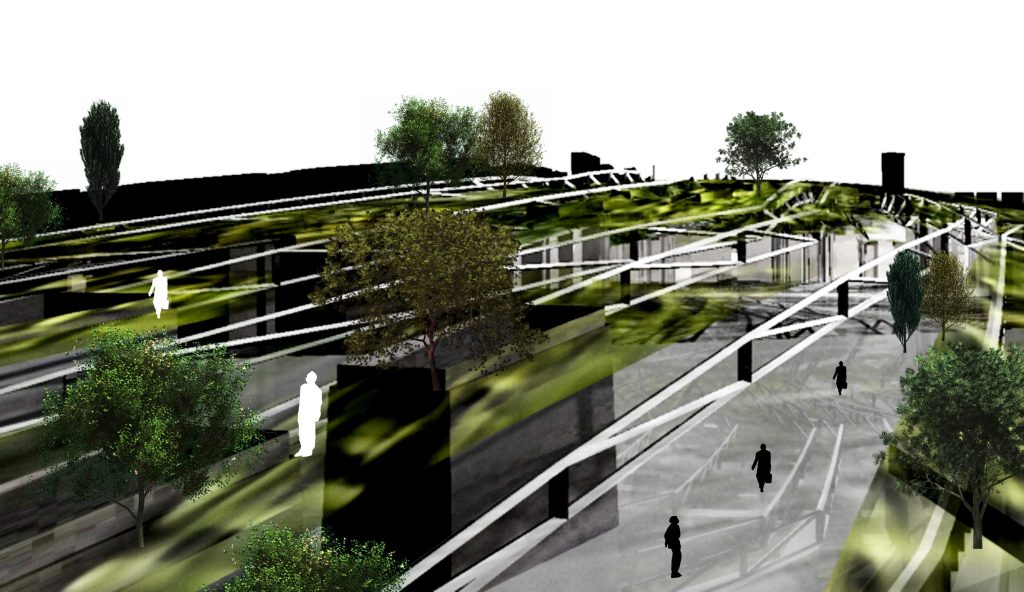

如何讓未來的城市空間更符合市民未來的活動需求,就是城市設計的發展方向。荷蘭當代建築大師庫哈斯在1975年在倫敦創立大都會建築事務所(OMA)後,2000年又在美國成立AMO研究工作室,觀察城市內的各種活動,媒體、科技、經濟、藝術等等,研究對象甚至包括OMA本身。我們可以說,由於AMO強大的智庫(think tank )功能,以其對各種人類活動的觀察結果,做為OMA進行各項城市設計工作的參考準則,也因此提供了OMA為全球各城市提供建築設計服務時,那令世人折服、源源不絕的驚人創造力。

如果我們同意,城市設計是針對城市空間內的各種元素,在實現預定目標的前提下,進行綜合設計,使城市各種設施功能得以相互配合和協調,達到空間形式與綜合效益的最優化,那麼便不可忽視高齡化、少子化、新移民等社會趨勢,已經改變台北市民的面貌,終究也將影響台北的空間。只是我們目前仍看不出公部門為此做了什麼,也必須因此大聲向握有此一權力的單位或個人呼籲:城市設計工作所該做的,不該僅僅是美化既有建物的外表,或再創造出更多只為迎合市場的新建物,而是要以更多的心思、花更多的力氣,觀察、累積、分析市民的生活走向。設計城市必須熟悉和研究城市生活,並對理想的城市社會有所探索的追求,因為必須覺察出對的內容,才有可能塑造一個對的空間。

〈當代建築趨勢〉

自「城市設計」此一詞彙於1950年代誕生,許多城市研究學者便從不同角度為這項新的當代城市發展課題做出註解。1970年,英國皇家建築師學會(RIBA)正式將都市設計定義為「與都市計劃、區域規劃過程整合的一部份,主要是針對三向度空間設計,並兼顧非視覺環境方面的因素,以塑造某一地區的環境特性與風格。」美國權威都市及住宅學者 Charles Abrams則認為「城市設計是一項賦予城市機能與造型的規則與信條,作用在於使城市或鄰里內各結搆物間的和諧與風格一致。」知名建築師Frank L. Elmer則指出,城市設計的目的不外在將構成人類城市生活環境的各項實質元素,如住宅、商店、工廠、學校、辦公室、交通設施以及公園綠地等妥善安排,使其滿足人類在生活機能、社會、經濟以及美觀上的需求。

而美國學者Jonathan Barnett在1964年提出的說法,認為應該「在不設計建築物的情況下,設計整座城市」,至今仍被許多空間專業人士視為城市設計的重要原則,城市設計與建築的關係,因此顯得曖昧而微妙。名家的觀點,似乎有意將建築於城市設計的原則抽離,但反向解讀,會發現這是因為建築是構成城市空間、城市意象的關鍵元素。設計者要創造與時代相適應的城市環境,建築做為人類的基本需求或心智活動,其趨勢變化自然也是城市設計者不可漠視的參考指標。

而從當今的社會氛圍中,可以看出建築的發展呈現三個明顯的趨勢——

- 永續性(Sustainability):也就是現在政府不時提倡的綠能。但什麼是綠能?如何才能足夠的綠?其實始終缺乏明確的定義。

近年來我們很難不感受到地球暖化問題的嚴重性,激烈的氣候變化、降雨與地震頻率加劇,直接挑戰了工業革命以來,對於科技的仰賴、進步的渴求,以及不斷取用環境資源以擴增經濟利益的價值觀。當犧牲環境追求發展的代價一一浮現,當我們意識到地球的資源絕非取之不竭、用之不盡,身為建築師,理當開始思考建築的設計、結構與使用的過程,是否能夠有更節約資源的方式?更甚者,過去建築追求在造型上要標新立異,力學上與自然對抗的邏輯,也應該被建築與人和自然環境,三者如何和諧共生的思維所取代。

這才是追求永續的都市規劃與建築設計,真正應該立基的價值,而不只是跟隨潮流、蓋出一棟棟所謂低碳綠建築。當然城市設計是不是具有時效?建築做為一項藝術領域,是否應該加入時尚的概念?都可以視個案進行討論,但至少要先釐清什麼是一味跟從的流行,哪些又是永恆的語彙——建商的廣告就是追求流行的、時尚的,不會在乎設計的真意是否稍縱即逝;但國家門戶意象就應該要是永恆的概念,值得持續經營。

- 材料性能(Materiality):高科技的應用,電腦的協助,讓建築有了更多元的風貌。其中,不斷開發出的各種新材料,更賦予建築的造型與結構更多的可能性。誰能保證不會有那麼一天,建築的外殼由目前硬梆梆的外牆,被如衣服般柔軟的材質所取代?建築的未來性,已經不可能自外於科技的發展。

- 人性化(Humanity):建築的最終目的在於便利人的各種活動,所以必須要是人性化的,以符合人的需求。就像翻開家電用品發展的歷史,早期為求效能,家電用品可能龐大笨重、不易操作,如今的設計卻愈來愈輕巧、易於使用,甚至加上便於收納、便於攜帶等考量,以符合現代家庭或個人的需求,這便是人性化的發展方向。如何在空間中加入人性,創造出友善的環境,又能融入人類生活的建築,絕對是決定未來建築設計成敗的關鍵。

真正經典的設計不必擔心時代、環境的考驗,而具有順應外在環境的彈性。這不僅體現於城市與建築設計領域,也體現於其他的工藝之上。像是1930年代的古董跑車,只要用心維護,雖然性能和效率不及目前一般的汽車產品,但仍然可以使用於通勤,還更添加了被鑑賞的價值。

19世紀末至20世紀初,在英國興起的「花園城市」(garden city)—以農田或花園將社區包圍,以平衡住宅、農業及工業用地的比例,同時讓人可以生活於綠地中的一種都市計劃理念。花園城市的概念一度應用於美國、加拿大、德國,甚至以色列,雖然最終沒有成為城市類型的主流,但至少英國最初的實驗地點—Letchworth及Welwyn兩座花園城市,至今仍是持續健康發展的優質社區。

上述例證說明的是,真正經典的設計,即使在機能或效率上無法與現代的設計相比擬,她仍然讓我們看到當時的人們對於未來生活的想望,這樣的突破就是城市與建築設計所該追求的。畢竟突破、矛盾、協調,再從中找到方向,人類社會不也就是因為這樣的累積而進步的嗎?