建築在地化(Localization) vs全球化(Globalization)

引言:

在地化與地球化的議題已經延燒多年,無論從社會的、無論從社會的、人文的、材料科技甚至政治型態等皆無定論。在這反省的過程,建築家企圖找到自己的定位以及用和種方式去面對建築。

建築的在地化這件事情其實可以追溯到中國歷史上有建築的年代開始。秦朝、漢朝的宮殿形式、材料、色彩就與清明時代的紫禁城大相逕庭。(除了構築的原理外)。建築在地化的目的無非是就地取材,以當時的營造技術配合當時規則的思想將建築物堆砌出來。

同樣的在地化情節也發生在15世紀的吳哥窟,12世紀的南美馬亞文化,甚至16世紀的法國宮殿,在地化的傳達的是一種文化的特色以及營運技術的呈現。當然這一切的原料、加工、運送、施工等等都需以人力或是動物力來協助完成。20世紀初資本主義興起,對許多消費性的產業起了重大的影響。成本的概念,工業量,大量機械化的生產模式對建築的營運方式產生重要革命性的變革。

19世紀巴黎鐵路的興建以及20世紀初包浩斯等現代主義思潮工業化。建築工業模矩化這件事情在一次大戰後找到實驗的舞台。建築是具有時代性意義的,只是建築的時間過度徐徐不及其他的行業。從某個角度來看,建築的時代性間接的助長了全球化的現象。這裡我們不禁要反問建築全球化的原因!也許是因為交通的發達,資訊交流的快速,當然科技的進步也只重要的因素之一。全球化的目的之一是讓建築物在營運的過程,材料採買的過程,甚至在設計階段的發展過程透過分工的方式以降低成本。從社會藝術及文化的層面來看,杜拜的城市規劃及建築風格則是全球化的產物。

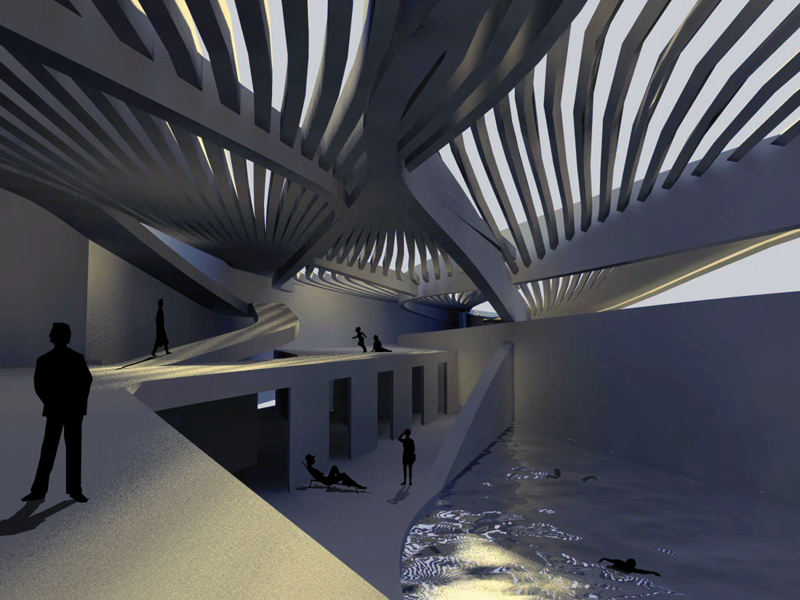

面對這種大量文化的衝擊交流消費文化滿天飛(行銷掛帥)的地球環境,全球化會與是打造烏托邦的機會,似實、似幻、似真,但也危險。全球化擬有尖端的建築科技,營運技術甚至是組成的材料(如同打造太空船一般)全球化將個人意志及建築理想發揮至極致讓使用者充份享用”沒有靈魂”的建築未來式。

建築靈魂是一種抽象的說法,指的是建築物內部空間的氛圍及質感。某種程度上建築內部或外部材料的呈現及藉由當地材料及特殊文化以及施工分是呈現所謂的”在地化”建築。目前隱然成型的”台客文化”,諸如:海角七號、艋舺、等電影文化帶來的省思是台灣的本土意識已經從政治選舉延燒至文創藝術產業。

針對在地化或全球化,其實沒有是非只有因地利宜,創造當地的文明。試想若我們能善用西方先進的工業科技,在未來建築的過程以電腦數位方式構築,也許在不久的將來屬於自己的全球”在地化”建築形式及文化將誕生於台灣。