資料提供:文/圖片 林貴榮 建築師

2025年8月27日,法國蔚藍海岸的羅屈埃布蘭-馬丁岬(RoquebruneCap-artin),迎來了一場向現代建築巨擘致敬的莊重儀式。在勒·柯比意(LeCorbusier)生前最鍾愛的居所——著名的「小木屋」(Cabanon)所在地,勒·柯比意逝世六十週年紀念活動隆重舉行。為追思與還原這位大師的經典形象,活動嘉賓被建議穿著白襯衫和圓形眼鏡,重現勒·柯比意標誌性的個人風格。摩納哥親王阿爾伯二世(Prince AlbertII)親自蒞臨,不僅為這場致敬20世紀建築核心人物的儀式,賦予了官方的榮耀與重量,更彰顯了摩納哥公國對全球藝術與文化遺產的深度尊重。親王的出席,象徵著全球對這位在馬丁岬海灣中結束傳奇一生的建築巨人所進行的集體致敬。勒·柯比意的作品超越國界與時代,影響力迄今未衰。他的遺產,是一部橫跨了理性機能主義至晚期雕塑般詩意形構的宏大論述,構築了整個現代建築史的基石。60年後,當我們重新凝望那個於1965年夏日游入海中、再也沒有浮上岸的身影,所思所問已遠超傳記式的回顧。更深刻的詰問浮現於我們眼前:• 勒·柯比意究竟為何成為這個時代無法迴避的建築原型?

- 他挑起了哪些時代矛盾,又為何至今仍能啟發我們反思?

- 而當代城市與建築的發展,是否仍在與他未竟的現代性持續對話?

本文將從其理論的創建、城市尺度的激進實踐,直至風格的自我超越三個面向,解析這位現代主義教父對建築理論的持久性貢獻與複雜的遺產。

為現代而生的革新者

1979年,我首次踏上廊香教堂(Notre Dame du Haut)所在的靜默山丘。這座1954年落成的建築,不再僅是我在臺灣書中所見的影像,而是以強烈的實體感,瞬間震撼了我全身的感官。它無聲佇立,卻釋放出一股直抵靈魂的存在力,完全打破了我對傳統教堂的所有想像。

它顛覆了傳統十字平面的秩序感,轉而以厚重牆體與有機曲面,塑造出一方蘊藏神性的詩意空間。這場空間的重構,是靈性與物質深度交融的經驗。

廊香教堂不僅是宗教建築,更像一件原始且充滿生命力的混凝土雕塑。它深扎於古老的氛圍之中,卻又以超前的勇氣指向無限的未來。佇立其前,我不禁對這位創作者產生了迫切的疑問:究竟是誰,寫下這樣一首嶄新的建築詩篇?

答案指向那位來自瑞士山城的青年——查理·愛德華·讓納雷(Charles-Édouard Jeanneret),即後來的改名勒·柯比意。

他於1887年誕生於製錶之城拉紹德封,最初學習的精細錶殼雕刻工藝,卻成就了他日後對幾何、比例的嚴謹追求。儘管未曾接受正規建築學院的系統教育,他卻憑藉對世界的敏銳觀察、實踐中的深刻體悟,以及對異國文化的廣泛遊歷,逐步深入建築藝術的精髓。

現代性之雛形:「叛逆」的醞釀(1887-1916)

勒·柯比意的「壯遊」實則為一場現代建築思想的巡禮,奠定了他作為叛逆者的理論基礎:

- 技術啟蒙:1908年於巴黎奧古斯特·佩雷(Auguste Perret)建築師事務所初次掌握鋼筋混凝土技術。佩雷對結構的誠實表達,對年輕的讓納雷是極大的啟示。他看到了材料從裝飾性的附庸中解放出來的巨大潛力。

- 理性思潮:於維也納直面阿道夫·路斯(Adolf Loos)對裝飾的摒棄,以及在柏林(1910),讓納雷從德國建築師彼得·貝倫斯(Peter Behrens)的機能美學與秩序觀念中,汲取了對比例、節奏與結構的敏銳感受;與格羅培斯、密斯·凡德羅等先驅交會,確立了國際視野。這批人共同質疑19世紀的歷史折衷主義。

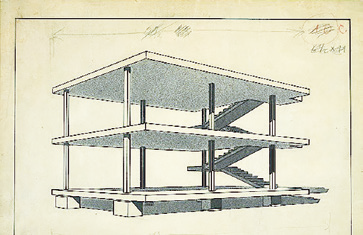

- 古典回望:隨後的「東方之旅」(1911),讓納雷得以從普世的古典原型中,特別是希臘雅典帕德嫩神廟的幾何精確性和伊斯蘭建築的比例邏輯中,尋求新的建築哲學。他意識到,真正的現代性必須回歸到人類集體的、普世的秩序感。此階段的關鍵形構,是第一次世界大戰前夕提出的「多米諾住宅」(Maison Dom-Ino, 1914)概念。這個設計不是為了單一客戶,而是為了解決戰後大規模重建的社會問題。它不僅是結構上的創新,更以六根柱子、樓板和樓梯,為建築自由平面理念與批量生產原則提供了理論原型,從根本上顛覆了傳統承重牆體系。這是一份對抗混亂的理性宣言。

巴黎論戰:「新精神」的挑釁(1917-1929)

1917年定居巴黎後,查理·愛德華·讓納雷於1920年為自己取了一個新名字:「勒·柯比意(Le Corbusier)」。儘管他出身中產,生活簡樸,但他極度重視儀表——藉此展現對秩序、標準與自我形象的堅定信念。這股改名浪潮在現代主義巨匠中並非孤例:密斯(Mies)曾模仿貴族後綴,改名為「密斯·凡·德·羅(Mies van der Rohe)」。而讓納雷同樣在1920年,於自己創辦的《新精神》(L’Esprit Nouveau)雜誌上,拋棄瑞士原名,選擇以”Le Corbusier”之名重生。這是他斷然轉身的時刻——徹底拋下過去,擁抱未來。這個筆名源於其母系祖姓”Lecorbésier”。他將其拆解重構,更是藉此宣告一種嶄新的個人風格與精神信仰。”Le”在法語中,如同頂莊重的冠冕,明確地標示:「唯有此人。」於是,”Le Corbusier”之名,便在時代浪濤中漸漸響亮,沉澱出難以撼動的份量,如同法國景觀大師勒·諾特赫(Le Nôtre)一般,自帶典範的姿態與內斂的自信。

本文審慎採用「勒·柯比意」作為其中文譯名,既保留其筆名的完整與尊嚴,也藉此向這位蛻變自我、重塑時代建築語彙的詩人,獻上由衷敬意。這不僅是公眾形象的重建,更是一場精神的洗禮。

這不僅是筆名,更是一種自我塑造的意識宣言——勒·柯比意是肩負時代精神的使者。他不斷自問:「我該如何成為真正的自己?」這句源自德國哲學家尼采的語錄,終其一生都是他的座右銘。

- 對立體派的反叛:勒·柯比意與畫家阿梅第·歐奘方共同創立「純粹主義」(Purism)。他們認為立體派過於裝飾、晦澀。純粹主義主張回歸客觀、理性、秩序的幾何形體,以機器時代的清晰性取代感性的複雜性。這場論戰的核心成果是《新精神》雜誌(1919)。

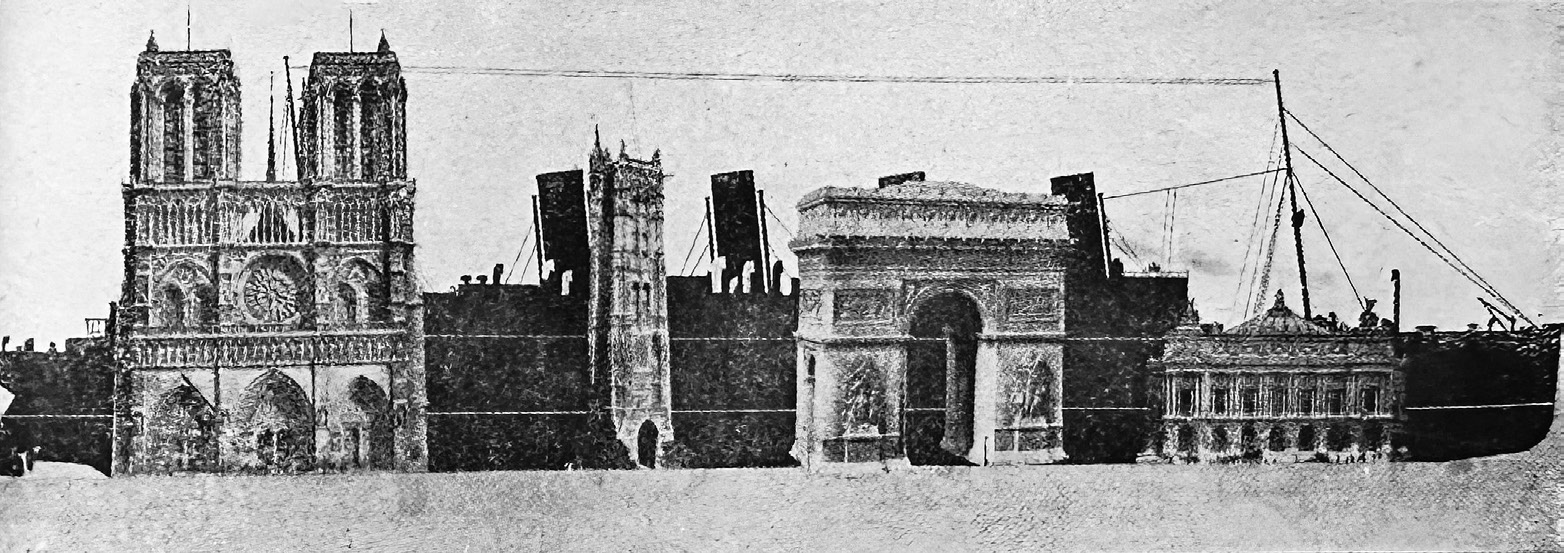

- 現代建築宣言:劃時代的著作《朝向新建築》(Vers une architecture, 1923)集結了其在雜誌上的系列文章。書中以「房子是居住的機器」(Une maison est une machine- -habiter)為核心論點,將汽車、飛機、輪船等工業產品的高效、理性美學引入建築批判體系,公然挑戰法國學院派的古典傳統。

- 實驗場:1925年,勒·柯比意在巴黎國際裝飾藝術博覽會上建造的「新精神館」,以其簡潔的白色體量,實踐了其機能主義原則。當其他展館競相展示奢華裝飾時,他的理性方盒子無疑是一次公開的挑釁。儘管當時引發爭議,卻預示

了現代建築的主流走向。勒·柯比意清楚知道,若要建立「現代建築」的真正風貌,就必須徹底擺脫古典的束縛,誠實回應當代的材料與技術。他果敢捨棄繁複的裝飾,堅定倡導建築應以工業化社會為本、以人為尺度、以理性為骨幹。他使混凝土不再只是冷硬的結構材料,而是蘊含詩意的肌理;他將空間從靜態的容器轉化為一種精神與感官的經驗場域。

尺度轉變:從住宅到城市的系統化實踐(1930-1949)

入籍成為法國公民後(1930),勒·柯比意將其理論擴展至城市尺度,挑戰既有的社會結構,追求普世性的理想。他從單體建築的「築夢者」,轉向社會結構的「叛逆者」。薩伏瓦別墅(Villa Savoye, 1931)是其理論體系最完整的語法性實踐。它被視為體現「現代建築五要點」(Cinq points de l’architecture moderne)的理論聖典:

1926年提出「現代建築五要點」的建築宣言

- 底層架空柱(Les pilotis):以獨立柱體將建築主體輕巧地抬離地面,使建築從潮濕與地氣中抽離,獲得一種如同「飄浮」於景觀之上的姿態。

- 自由平面(Le plan libre):採用柱樑系統取代傳統承重牆,使室內空間不再被結構限制。

- 自由立面(La façade libre):當結構從立面中解放,外牆便純化為圍護與表皮的角色。

- 帶狀窗(La fenêtre en bandeau):建基於自由立面的概念,窗戶以水平帶狀連續延伸,打破了傳統立面上垂直開口的模式,並提供廣闊的水平視野。

- 屋頂露台(Le toit-terrasse):將傳統坡屋頂讓出的空間重新收回為生活平台,屋頂成為陽光、空氣與休憩的場域。薩伏瓦別墅以其近乎抽象的純粹體量,體現了勒·柯比意理想中的「光學機器」。它不僅是一個居住空間,更是一種宣言:現代建築應是理性、健康、與自然共存的。

《雅典憲章》的理性烏托邦

勒·柯比意在日內瓦國際聯盟大廈設計競賽中的落選(1927),引發他對傳統政治和競圖體制的不滿。這促使他將目光投向更具普遍性的城市規劃。他於國際現代建築協會(CIAM)第四屆年會上主導草擬的《雅典憲章》(Athens Charter, 1933),是戰後影響最深遠的城市規劃文件之一。它將城市機能劃分為「居住、工作、遊憩、交通」四大區塊,主張城市應透過科學、理性的機能分區來解決現代城市的混亂與效率問題。這份理論法典雖然在戰後重建中產生了巨大影響,但其過於簡化的功能主義也成為後世批評他「反城市」的焦點。

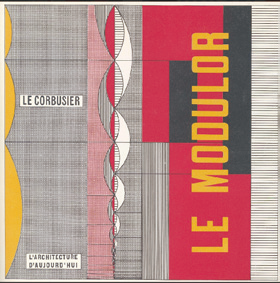

社會實驗與人體模度

他對人體測量學(Anthropometry)的關注,具體化為「模度」(Modulor, 1942)系統。這套基於黃金比例與身高183公分人體尺度的比例系統,企圖在工業化與標準化中,重新錨定人性的尊嚴與建築的和諧性。這是對現代工業技術的哲學性叛逆:技術必須服務於人。此理念在他戰後於法國建設的馬賽居住單位(Unitéd’habitation, 1947奠基)中得到大規模實踐。這棟巨大的混凝土集合住宅,被稱為「垂直花園城市」。它包含了商店街、旅館、托兒所、屋頂泳池及慢跑道等公共設施,試圖將整個城市生活濃縮在單一建築中,是勒·柯比意對社會住房和社區生活最激進的社會實驗。他曾寫道:「人們真正渴望的,是居住於充滿詩意的空間之中,而非在混亂與無序中苟且偷生。」這是一種以建築作為改善人類生活手段的誓言。

精神超越:向理性自我叛逆的晚期形構(1950-1965)

進入1950年代,勒·柯比意完成了對早期理性主義的「自我叛逆」。他不再僅滿足於機能與幾何的純粹,轉向對光影、材料粗礪感(Brutalism)與精神性的探索。這位築夢者開始挑戰他自己建立的現代主義教條。

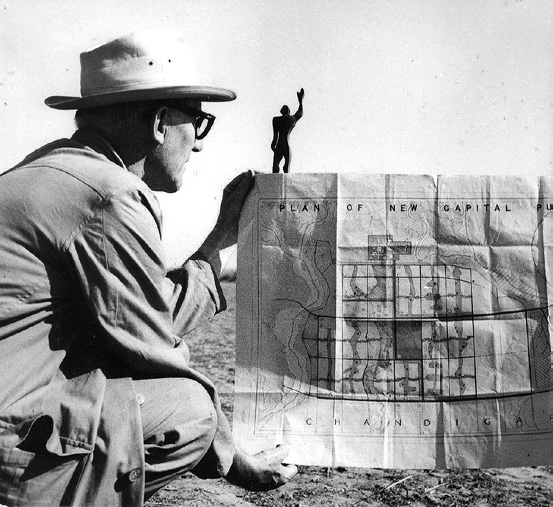

印度的理想實驗場:昌迪加爾

1951年,勒·柯比意受邀擔任印度昌迪加爾新首府的總顧問。這是他將城市規劃思想付諸實踐的最大尺度實驗場。勒·柯比意將城市規劃為「人體」:頭部為國會大廈、高等法院及秘書處大樓組成的政府廣場,軀幹為城市核心,四肢為工業區和住宅區。

將「城市即有機體」的理念,結合理性網格與宏大的政府建築群,在印度次大陸上打造了一個現代主義的政治與社會實驗場。勒·柯比意對印度氣候、文化的回應,使他的作品與早期的國際風格拉開距離。詩意形構的巔峰與光影的忠誠

廊香教堂是這場風格革命的標誌。

1. 雕塑感與自由曲面:這座作品具備強烈雕塑感,其自由曲面和厚重屋頂,徹底顛覆了其早期的正交原則,引發了現代主義內部的激烈爭議。

2. 光線的詩歌:勒·柯比意對光線進行了精妙的操作——狹窄的窗戶和深嵌入的孔洞,將外部強光轉化為內部的神聖光束。

勒·柯比意以其對光線、體量與場所精神的忠誠回應了質疑,並標誌著他晚期風格中詩意形構(Formulation Poétique)的成熟。他對批評者「你怎麼開始做雕塑了?」的回應是:

「我始終忠於光。」

繪畫:勒·柯比意的「秘密實驗室」與沉潛儀式「我畫畫,是為了看得更清楚。筆下的線條,是我理解世界的方式。」

勒·柯比意這句話,為他常被視為冰冷、理性、甚至帶著幾分教條色彩的現代建築語彙,注入了一股難得的溫度。他的建築成就——從光輝城市的宏大藍圖到薩伏瓦別墅的純粹幾何——已然舉世皆知。然而,在那些堅實的混凝土殼體

與精準的比例計算背後,始終住著一位敏銳而深情的畫家。他既以畫筆與「模度」精確丈量世界,也在晨光微亮時,以畫筆捕捉自然光影的流轉,追尋隱藏於形體與色彩之中的秩序。

對勒·柯比意而言,繪畫絕非建築工作的附庸或點綴,更不是逃避繁重設計的閒暇寄託。相反地,它是一種必須的沉潛儀式——每日走向建築工作室之前,他必定先在摩利托公寓住家畫室中進行創作。勒·柯比意將這處畫室譽為自己的「秘密實驗室」。這是一段靜謐而深刻的時光,是他在白日設計喧囂開始前,與自我、與純粹形式、與世界本質進行無聲對話與探索的關鍵時刻。繪畫,正是他用以校準視覺哲學、提煉設計語彙的先導性鍛鍊。

勒·柯比意靜物畫中反覆出現的吉他、貝殼與器皿,絕非隨意的布景,而是承載「純粹主義」思想的符號性載體——它們象徵著簡潔、基本、接近完美的幾何。這些形體被徹底內化並凝固在建築之中:吉他的柔線成為屋頂的邊緣;貝殼的螺旋啟發了樓梯與光井的動線;器皿的凹凸轉化為牆面與開口的構成。畫布上的二維世界,最終滲入建築,成為可居、可行、可感的空間體系。

然而,畫布深處更隱伏著原始的情慾與詩性。來自夢境與身體的抽象曲線、靜物的排列與扭轉,最終都找到一條通往建築語彙的轉化之路,化為空間的弧線與體量。性,於勒·柯比意而言,是生命的泉源,是一種瞬間卻深刻的熱力,與他所追求的建築理念如出一轍。每一次親密的接觸,都似乎在喚醒他體內沉睡的創造力,讓他對生命與藝

術的渴望更為強烈。勒·柯比意那句驚人的讚嘆:「柱子如同女人的大腿骨般

美麗」,清晰揭示了在其理性外殼下,奔湧的對生命原始渴望與深沉情感。他畫中的女性形體,是啟發性的繆思,是其創作能量的源頭,也是構築現實的內在力量。這種令人震撼的「身體詩學」(Poétique corporelle)轉化,在廊香教堂中達到頂峰。那粗獷卻流動的屋頂、富有雕塑感的厚牆,正是他長期凝視貝殼、骨骼與女性形體後內化、解構與解放的結果。他在畫作中追索形式的奧秘,企圖捕捉那股難以言說卻無比真實的內在秩序。

正是這種勇於跨越界限的「藝術雜糅」(Hybridit éartistique)精神,使勒·柯比意成為20世紀少數真正融通建築、繪畫與雕塑的整體性創作者。他不受分類學科的壁壘束縛,在一次次實驗與挑戰中,鍛造出獨屬於自己的藝術道路。我多年長期漫步於勒·柯比意的世界,彷彿也踏入了他的內在宇宙。在那些看似冰冷的結構線條間,感受到情慾與詩意的溫度;在沉穩堅實的量體內,我聽見色彩與光影的細語。他是一位嚴謹的大師,也是一位奔放敏感的畫家——兩種靈魂的交織,構成了現代建築史上最複雜、也最耀眼的一段生命篇章。

建築與藝術的極致融合:《電子詩》與粗獷主義

• 多媒體先驅:《電子詩》(Poème électronique, 1958)在比利時布魯塞爾世博的飛利浦館展出。他與作曲家埃德加·瓦雷斯(Edgar Varèse)的合作,將建築轉化為沉浸式的多媒體容器。這場聲音、光影與空間的實驗,被譽為當代裝置藝術與多媒體建築的先驅。

這場劃時代意義的展覽,吸引了全世界建築界無數目光。建築師陳其寬1958年也親赴萬博會,親眼見證了飛利浦館的雙曲線造型。這股設計上的衝擊與啟,被陳其寬巧妙地轉化,融入了路思義教堂的屋頂設計中,成就了一場跨越歐亞

的建築對話。

• 粗獷主義的哲學:拉圖雷特修道院(La Tourette, 1960)完美結合了混凝土的粗獷主義美學(Béton Brut)與對光的精妙操作,代表了勒·柯比意在宗教建築中,對理性結構與感性經驗的終極和解。混凝土表面的模板痕跡不再被掩飾,而是被

視為一種誠實、原始的美感。他對建築的思考,遠不止於形式,更是對宇宙秩序與人類精神的一種哲學回應。

穿越時空的對話與爭議

勒·柯比意用一生證明了建築不僅是技術,更是對未來生活的形塑。他是極少數真正以全球尺度構思與實踐的建築大師。2016年,聯合國教科文組織將他十七件代表作列入世界遺產,以此至高榮譽肯定他對現代建築運動的劃時代貢獻。

儘管勒·柯比意的一生充滿爭議,卻無人能否認其革新精神與思想深度帶來的深遠影響。他的名字,如同燦爛星辰,深深照亮於無數後世建築大師的心中。

無法迴避的靈感源泉

勒·柯比意是當代建築師無法迴避的靈感源泉:

• 貝聿銘曾深情回憶:「與勒·柯比意在麻省理工學院共度的兩天,是我漫長學習歲月中最為關鍵的時刻。」他對純粹幾何的熱愛,啟發了貝聿銘。

• 諾曼·福斯特坦言:「我正是沿著他所開闢的道路,試圖改善人類的居住品質與生活方式。」

• 法蘭克·蓋瑞直言:「若沒有他的啟發,我的建築語彙將無法成立。」他那後期作品所呈現的自由曲線與詩意空間,早已超越「功能」的框架,走向精神的高地。蓋瑞曾對廊香教堂的影響做出最直接的讚頌:「那是一種純粹而直接的自由感⋯沒有勒·柯比意,我的創作方式勢必會大不相同。」

• 安藤忠雄亦曾在年輕時受其手稿震撼,毅然踏上歐洲之旅,走上與他同樣探索未知與誠實創造的道路。

• 巴克里希納·多西:這位印度建築巨擘曾長期與勒·柯比意合作,他深切感懷:「是他教會我質疑萬物的本質,並指引我找到一條屬於印度文化的現代建築之路。」大師遺產的雙重性:光輝與陰影勒·柯比意所遺留下的,是光輝,抑或陰影?至今仍引發

爭論:

• 光輝:他堪稱歷史上首位真正意義上的「建築社會學家」,亦是機械時代中率先為冰冷技術注入詩意的先行者。他推動的量產建築理念,確實為解決戰後住房危機提供了前瞻性的藍圖。

• 陰影:廊香那般動人的建築未能成為主流,反而是他主張的「允許重複秩序凌駕複雜性」理念。(例如某些被僵化應用的城市規劃原則)如燎原之火席捲全球,成為單調乏味城市建設的主導思維。這場思想的雙重性,開啟了未來的可能,也可能讓設計能力不足的模仿者,在複製中失去精神的深度。勒·柯比意的風格鮮明,卻總在作品之間,顯現理論與實踐的張力。若欲真正理解他,不能僅從單一建築或某一理論切入,而須視其為一位整體性的創作者——一位將建築、論述、繪畫、雕塑與城市構想融為一體的現代藝術家。

對日本的深遠影響

1920年代,多位日本建築學子深受勒·柯比意的現代建築理念吸引,成為他最早一批的亞洲追隨者,也為日本戰後建築的崛起奠定了關鍵基礎。其中,曾直接在巴黎勒·柯比意工作室任職的前川國男(Kunio Maekawa)、坂倉準三JunzoSakakura)與吉阪隆正(Takemasa Yoshizaka),後人並稱為「勒·柯比意的日本三弟子」。他們將大師的理念帶回日本,以自身的實踐與教學,形塑了日本現代建築的輪廓。

設計臺灣聖心女中校舍的日本現代大師丹下健三(Kenzo Tange)在前川國男事務所工作三年,因而在思想上間接承襲了勒·柯比意的現代精神。臺灣建築師高而潘曾於前川國男事務所研習四個月;留日並就讀早稻田大學的景觀師郭中端及

學者陳亮全等,也透過師事吉阪隆正而與勒·柯比意的建築思想產生連結。由此可見,勒·柯比意的現代性不僅影響歐美,更深植亞洲文化脈絡。

勒·柯比意的影響力也具體呈現在日本的建築保存與再利用上。位於日本三重縣伊賀地區,由坂倉準三設計的舊上野市廳舍,於2025年以「泊船HAKUSEN」旅店之姿重生,象徵日本對現代主義建築的尊重與再生。歐美、日本乃至中

國,也持續深化對這位巨匠的研究與傳承,使他的思想在全球多地持續發酵。

寧靜與和平:築夢者的叛逆與追求

勒·柯比意生前排斥華麗的葬禮,然而辭世之後,法國卻以近乎國葬的規格為這位瑞士裔的法國建築師送行。靈柩自馬丁岬出發,經停他長年思念的拉圖雷特修道院,最終抵達巴黎塞夫爾街35號——他畢生奉獻的工作之地。這場莊嚴的

儀式,映照出他生前的簡樸願望,與身後榮耀之間,一道矛盾卻深刻的張力。

文化部長馬爾羅在葬禮上,稱勒·柯比意為「挑戰現實、引領革新的創造者」,並以他生前的話語作結:「奮力工作,以滿足當今人類最迫切的需求——寧靜與和平。」這句對「寧靜與和平」的追求,才是這位築夢者一生中所有叛逆

與探索的最終指向。

勒·柯比意的身軀長眠於法國馬丁岬,卻直到22年後,巴黎龐畢度中心才為他舉辦首度大型回顧展。那場遲來的肯認,如同一場深愛者之間的誤解與終極和解。