建築(數位建築與類比建築)

前言:80年代,數位製作及儲存方式進行了一場影響的 “數位革命” 這對人類的生活產生許多重要的變化。今日的MP3; iphone ; DVD,等數位設備相較於傳統的type,磁碟機,黑膠唱片等,無論在功能上或形式上有著無與倫比的優勢。同樣的,面對日新月異的電腦科技,傳統的施工技術類比式及施工材料,因為材料的研發特性配合電腦科技產生了所謂的”數位建築”或 “數位構築”的方法,解放了古典建築理論中,平立剖面的建築關係,展現了未來預期的立關感,以下筆者將深入討論建築物中數位與類比的觀念,製作方式及建築價值觀。

數位建築與類比建築

類比建築影響的是古典建築理論與方法。舉例來說,埃及的金字塔、中國的萬里長城等皆是典型的代表作,遠古時期,人類沒有精準的測量儀器,僅能使用R規及建築物理之光影、三角函數、自然界的潮汐等方法製作測量設計建築物及構造物,這種及純粹幾何的建築創作至今仍令人驚艷及讚嘆。古典理論中的比例 R度,韻律、分割及細部收頭方式等承襲了文藝復興時代”全人”的教育試想,米開朗基羅在500年前創造了許多的雕刻繪畫甚至建築等在沒有高深的電腦數位科技的情況下依然造就了永垂不朽的藝術成就。

這裡,我們不禁要問類比的價值在哪?有了數位科技之後,一切的創作是否以數位為重要的價值觀?以繪畫來說,傳統油畫的筆觸質感是數位科技中所無法取代的成份,許多最基礎的美學訓練皆建立在類比系統教學上,認知、構圖、比例、透視、光學、色彩等等,這些皆是創作者於創作過程中非理性的部份,依靠是天生的直覺架構。

在類比理論下

類比建築的典型範例如建築大師貝聿銘的許多設計中,我們窺見貝氏擅長用幾何的建築形式來詮釋貝氏的建築觀。他個人更明確的指出自己的設計風格不屬於任何流派,但即便如此,貝氏的設計語彙大量使用幾何元素,讓所有的建築細節以及工程技術部分完全仰仗 “ 類比系統中” 數學的幾何,這是類比建築中的經典之作。

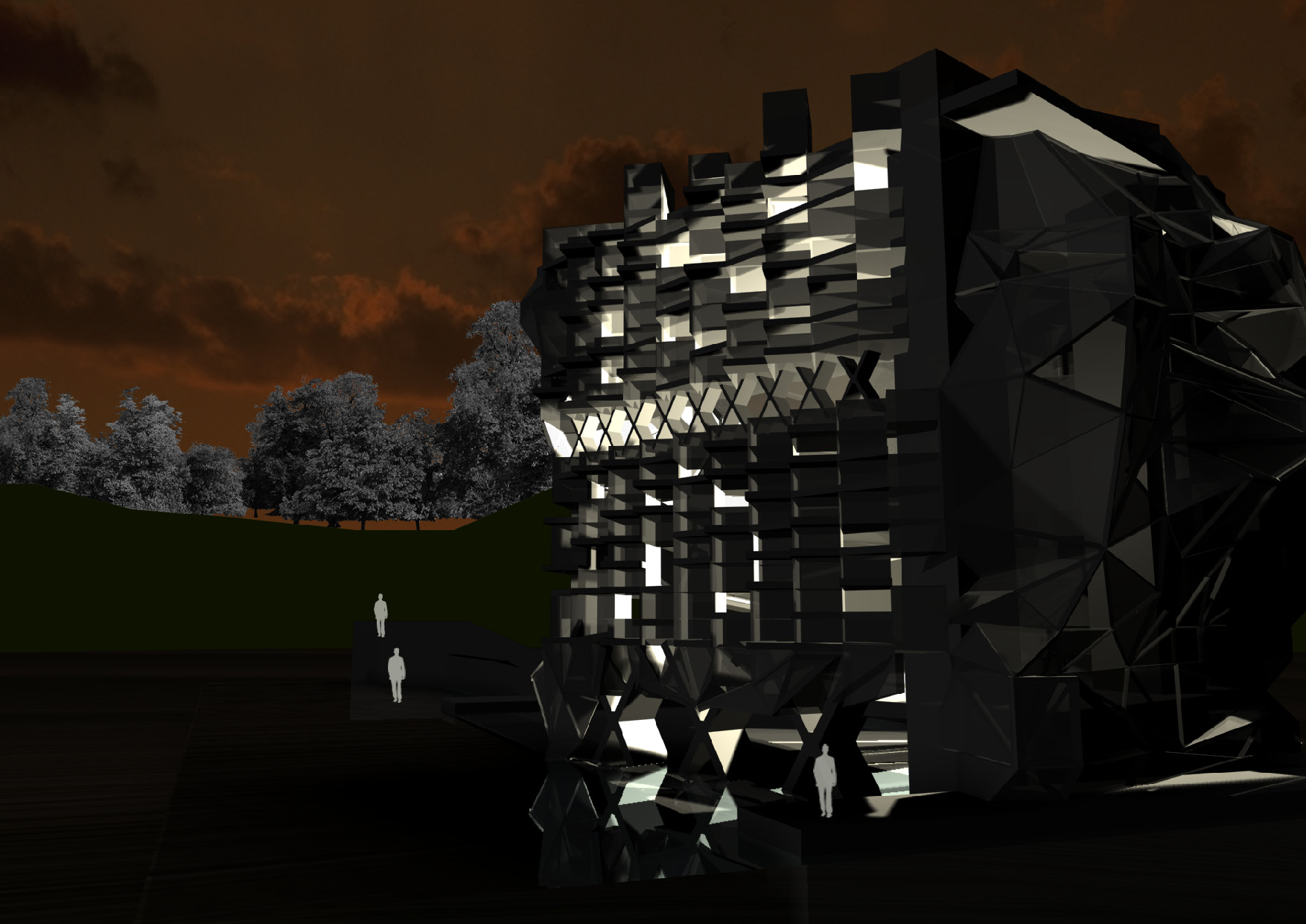

相較於貝氏的建築風格 Frank Gehry 或Zaha Hadid 的自由形體建築反應的是數位的特色,數位建築挑戰的不僅僅只是建築的工程技術,更進一步挑戰了傳統建築美學中比例形式分割、等項目,數位建築的創作過程與古典類比建築等方式中 平面立面剖面等圖學理論相反,以數位科技方式完成建築外觀之後,再依內部機能修正平面,再進一步修正建築外觀,也因為數位建築方式設計者再設計過程中對於許多細部構造方式或施工方法必須另外量身訂做,也因此建築物呈現的建築意匠以及趣味的多樣性及可能性多於類比式建築等。

當從設計、施工(design-build) 的界面來看,數位建築再設計進行的過程中必須建立數位模型(digital model) 經過反覆多次修正後,數位模型的細部製作方式及構造原理皆與傳統類比建築在意匠直接傳達或施工繼續整合方面皆比傳統工法優越。

但許多業主及大家或是設計師也普遍存在一種質疑,數位建築的製作費用是否遠高於傳統建築方式? 拿Frank Gehry 成立的Gehry technology consontant 來說 經由 design-build設計、施工這種數位化方式構築所衍生出來的成本竟比一般傳統方式的費用差不到一成 甚至跟一般營運成本相當。

這種現象的確對未來建築充滿創作熱誠及使命感的設計師起了一到很大鼓舞的作用,就如同1973年當人類登上月球時那種跨時代的感覺及太空革命的時代里程碑。

人們常說資訊產業是十倍速時代,但建築材料及營運科技的進化卻往往如同大象前進一樣緩慢,雖然建築的永恆性與臨時性的哲學辯證存在 安藤忠雄與依東豐雄問尚無定論,但可以確認的一點是 20世紀初期建築工業化所衍生的經濟性的價值觀仍是未來我們對數位建築推展的重要觀點之一。

試想,在同樣的建築規模內,若數位構築的方式其經濟性、施工性、意匠性、可與傳統設計施工營運方式相匹敵,則在我們熱愛的土地上將有許多精采的建築誕生。

數位建築若要在國內深根推展,以下是筆者觀察到的現象及執行障礙:

一、從學校教育的環境

因數位建築是近十年來所誕生的,其理論基礎與教學平台尚未建置妥當完畢 就如同台灣在70年代政府決心栽培電子業資訊業一樣,若當年沒有政府的大氣破舊沒有今日科技資訊大國一樣。

二 業界執業環境及相關產業之配合

中國人的軟實力,諸如文化深度、思想哲學、創意性等在近年來是部會輸給其他國家的,但數位構築所涉及製作、施工技術、部分配合相關產業的上、中、下由產業並沒有成形,仍重於建築設計的深度及創意性施展開來,往往因為材料及習慣的施工方法,緣故創作無法突破舊有之現象。

進入22世紀了,中國人應有能力以及自信在自己的土地上用自己的創意配合數位科技,呈現中國新建築。

三 政府政策及鼓勵措施

既然政府提倡創意建築並給予相關之容積獎勵以及建築設計納入文化創意產業,這個事實皆在在說明我們已體會到創意設計實力的重要性,因此更應該在硬體的實踐上下功夫,讓建築藝術實踐出來而不是流於紙上談兵。

小結:

筆者在紐約求學時感受到船堅炮利,那時便起了一股追求卓越的心期盼傳統的中國人可以用自己的力量打造屬於中國人未來建築,用心像下紮根20年,定能有所成就。