關於貝聿銘在巴黎羅浮宮美術館運用金字塔造型的故事

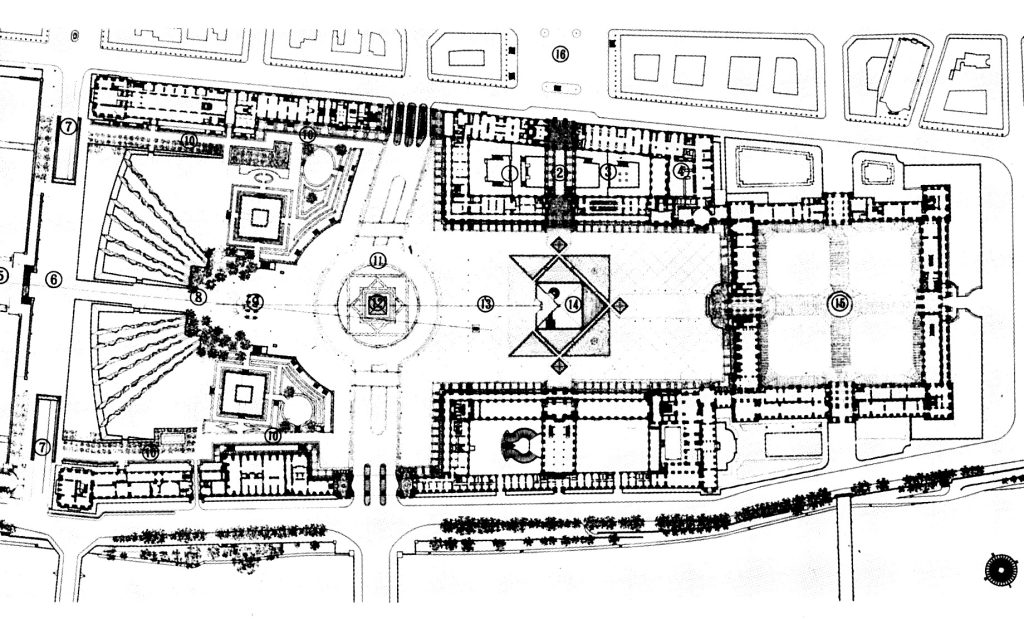

法國巴黎的羅浮宮建於西元1190年,當初只是個軍事城堡,後來巴黎因都市計劃範圍擴大,羅浮宮喪失原有的軍事功能,查理5世將之改為寢宮。之後的路易十四於西元1682年搬遷置凡爾賽宮,羅浮宮因此沉寂了一段時間,直到拿破崙三世重新經營,才奠定今日的規模。

西元1981年,法國總統密特朗宣佈要將羅浮宮現代化,讓這棟法國歷史上悠久的建築物成為真正的美術館。西元1982年畢伊米里(Emile Biasini)出任羅浮宮計劃的主管,他層以九個月的時間環遊世界參觀各國的美術館,並從各美術館中心負責人得知最佳的建築師—貝聿銘。

西元1983年畢伊米里(Emile Biasini)透過華裔畫家趙無極的介紹與貝聿銘在巴黎見面,畢伊米里表示他將向法國總統舉薦四位建築師從事羅浮宮計劃,而貝聿銘亦在名列中。惟貝聿銘表示不願意參加競圖,但為確保該美術館計劃能夠圓滿成功,法國總統密特朗願意破例不執行重大工程舉辦競圖之規定。

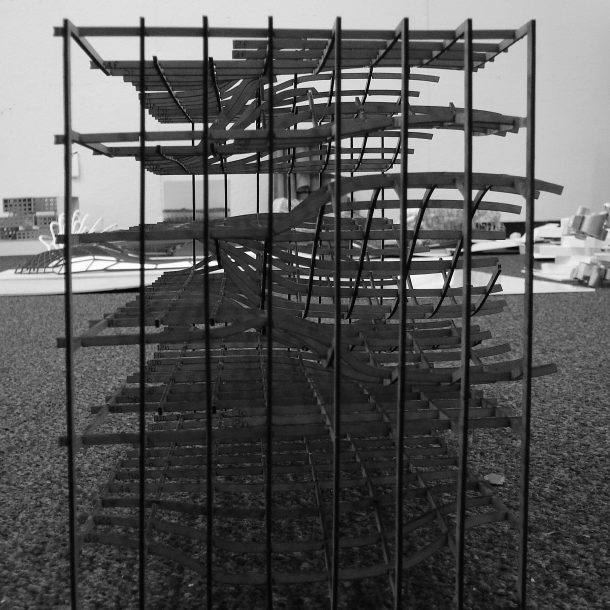

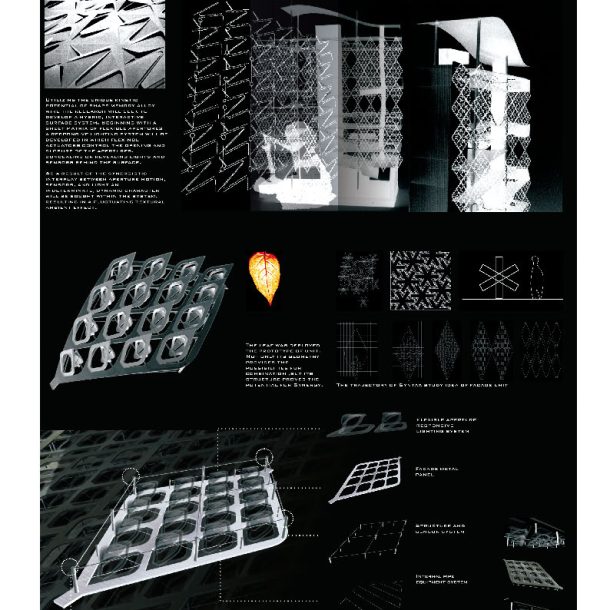

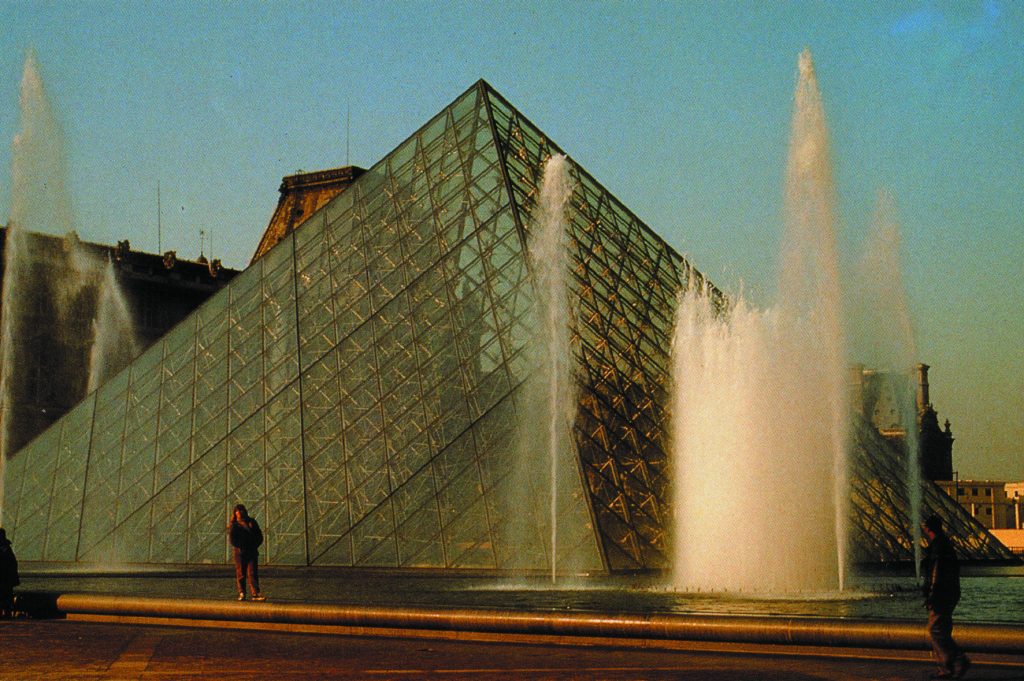

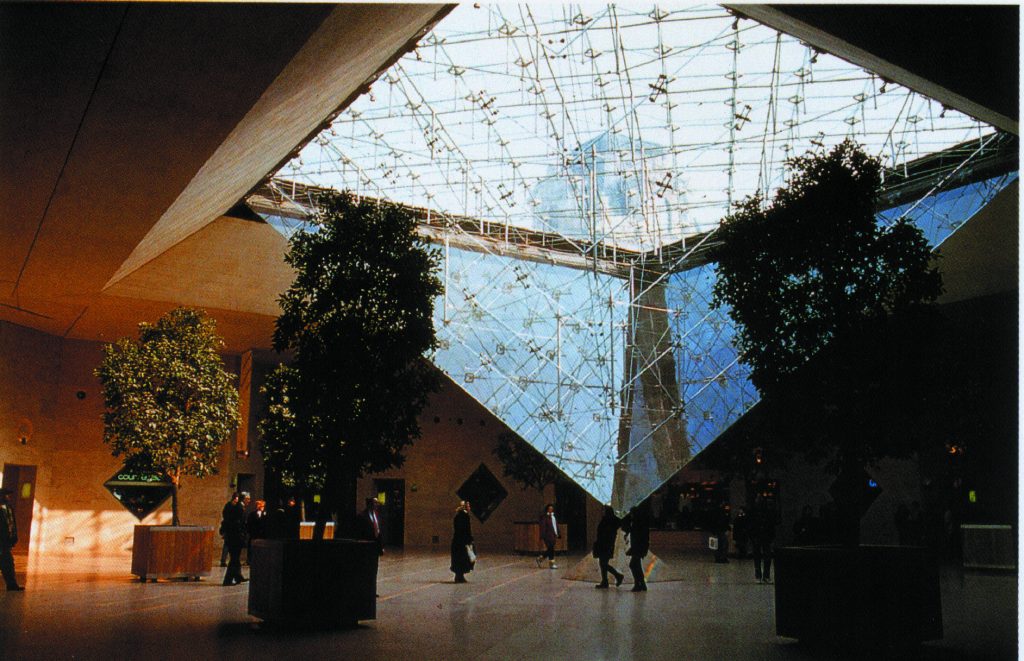

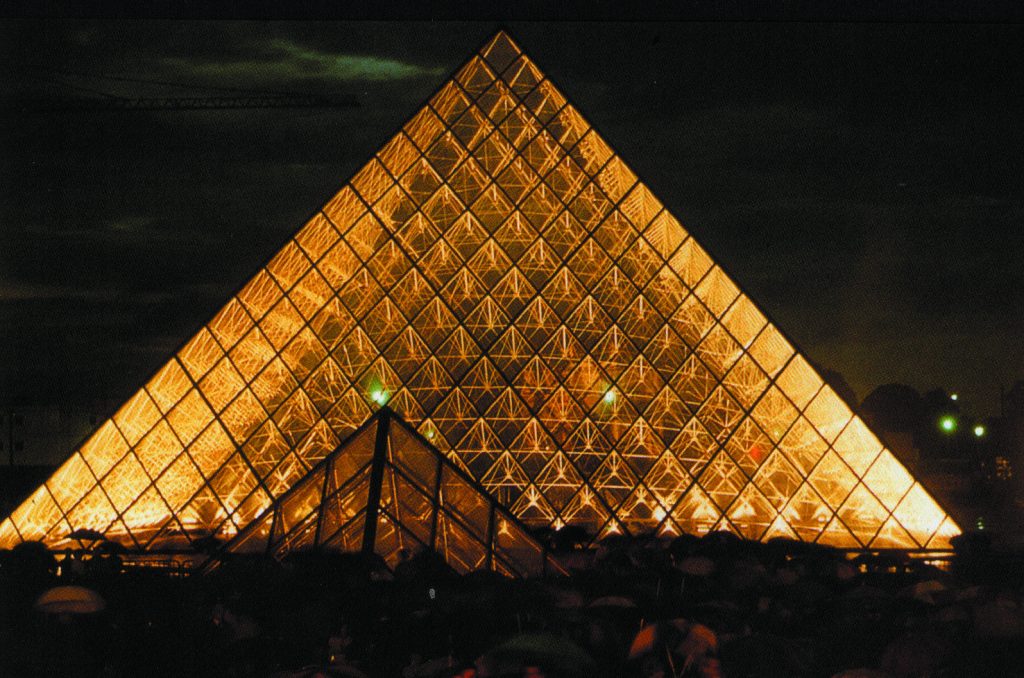

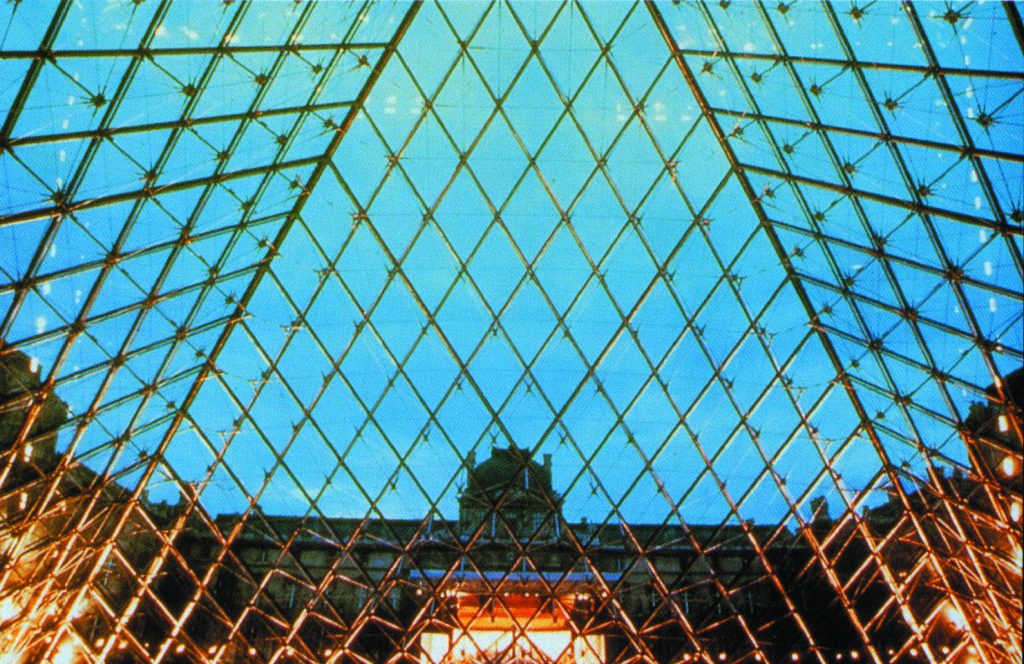

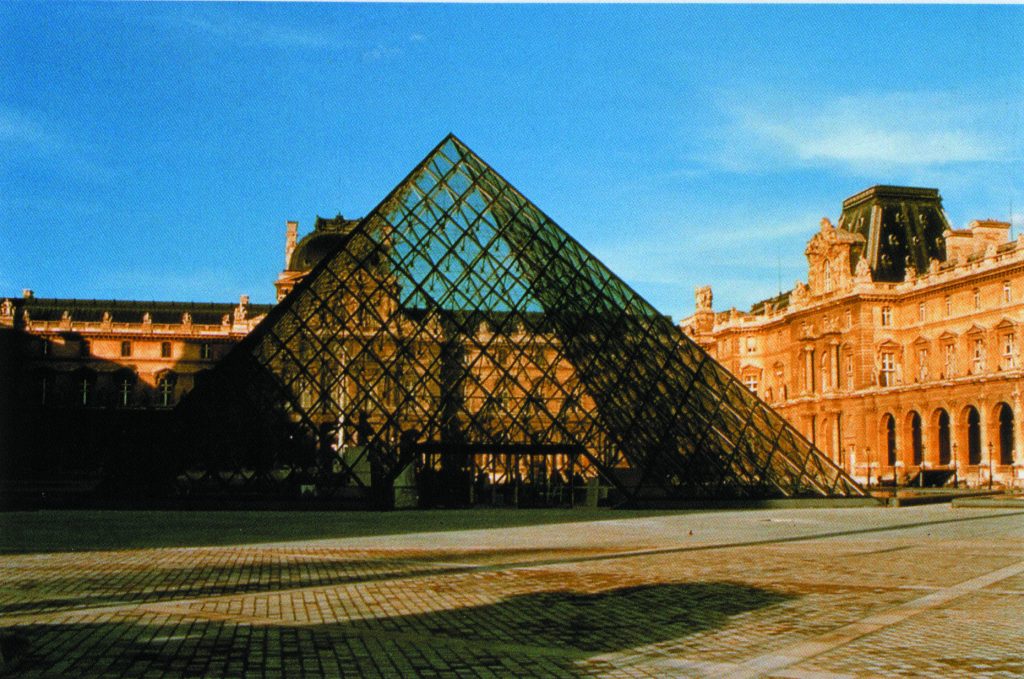

貝聿銘花了四個月的時間不定期到巴黎,以親身體驗的方式尋找羅浮宮計劃成功的關鍵。西元1983年6月,貝聿銘與總統密特朗第二次見面,表示若增加結構體將會對羅浮宮造成破壞,將所有的需求空間地下化才是唯一的解決之道。貝聿銘想創造一個地標(Marker)來突顯羅浮宮的巨大變革,同時要具有大廳的氣派。貝氏相信陽光的大廳空間是必須的,基於這兩個條件,貝聿銘嘗試了許多的造型,最後選定以玻璃金字塔來達成當初設定的空間情境需求。

選定玻璃資自塔的理由有四。一,在拿破崙廣場中新建構造體,新舊建築物的量體是關鍵,同樣的底邊,金字塔造型量體最小。其二,使用透明的玻璃金字塔不至於遮損原有建築物的立面,玻璃金字塔似有似無的特性,非常符合貝氏對陽光空間的追求。其三是結構上的考量,因為賽納河的河床淺,羅浮宮緊鄰河畔,為避免開挖時地下水的問題,挖掘深度以9公尺為極限。採用金字塔造型,其結構支撐減少而且不需要深入地下。最後,從歷史的角度而言,金字塔是文明的象徵,具有神秘的色彩,這點對具有七百年歷史的羅浮宮來說是最好的詮釋。以上四項因素,造就了今日令人讚賞的玻璃金字塔的誕生。

資料來源:黃健敏/貝聿銘的世界